経営者向け情報【5/12号】

平素はレイスグループに格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。コロナウイルス感染拡大に伴い、思うように事業活動を進められない昨今でございますが、少しでも経営層の皆さまのお役に立てるよう、当グループより『経営者向け情報』を配信することにいたしました。今後の経営判断の一助となれば幸いでございます。

※本配信をご確認のうえ、ご不要と判断される場合には、お送りしたSMSにその旨ご返信いただければ幸甚でございます。すぐに配信を停止させていただきます。

今月号の目次

まず200万円支給対象かの確認を。今、申請すべき補助金一覧

新型コロナウイルスの影響により、深刻な業績悪化に直面している方も多いことと存じます。それを受けて、企業が雇用を守り、事業を継続できるよう、事業者向けの助成金や補助金がいくつも新設されています。皆さまにも当てはまる内容があるかもしれません。ぜひ一通りご確認ください。

1. 持続化給付金

中小企業、フリーランスを含む個人事業主などが、新型コロナウイルスの感染拡大によって立ち行かなくなることを抑止するために国が設けた緊急措置です。オンラインで申請後、約2週間で振り込まれる見込みです。2020年5月1日より申請が始まりました。当てはまる場合はすぐに対応することをお勧めします。

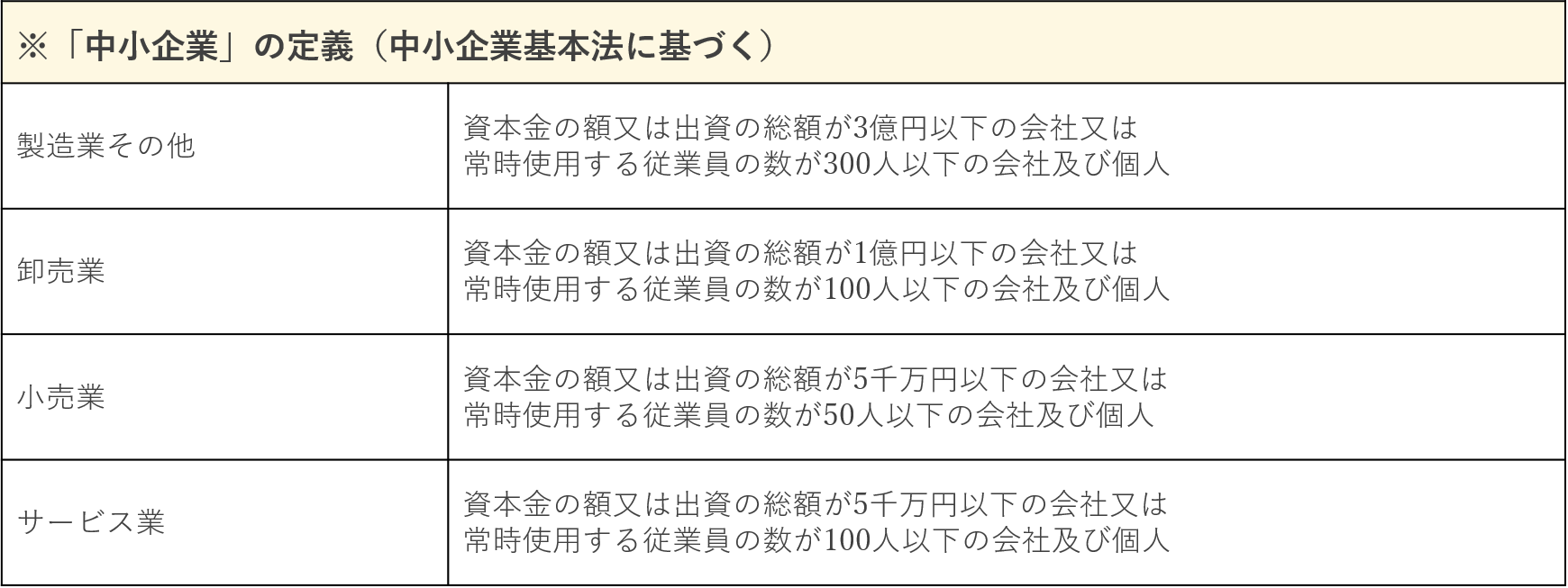

●どんな企業が対象か?

売上が前年同月比で50%以上減少している企業。業種は問わず、製造業、飲食業はもちろん、フリーランスを含む個人事業者や医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象。ただし、資本金10億円以上の大企業は対象外。

●どのような補助を受けられるか?

法人は200万円

個人事業主は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする

●ポイント

・申請はオンラインにて完結可能です。経済産業省のホームページよりアクセスください。

・使途は限定されていません。個々の状況に応じて自由に活用できます。

・緊急措置ということもあり、他の給付金、補助金制度と比較して、手続きに時間を要しません。

・返済の必要はありません。

※引用元:持続化給付金に関するお知らせ|経済産業省

2. IT導入補助金

中小企業、小規模事業者に対し、ITツールの導入経費を補助することで、業務効率化、売上向上を支援するものです。コロナウイルス感染拡大を受けて、非対面ビジネスモデルへの転換や、テレワークの推奨などに取り組む事業者を優先的に支援するための「特別枠」が設けられました。

●どんな企業が対象か?

中小企業

●どのような補助を受けられるか?

補助対象経費の2分の1(最大450万円)

ソフトウエア費、IT導入関連費などが、その対象となる

●ポイント

・通常枠と、コロナ特別枠が用意されています。併用はできません。

・通常枠の過去の採択率は、40%程度です。

・コロナ特別枠は、後述の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と重複申請はできません。ただし、対象経費が異なる場合は、認められる可能性もあります。

・コロナ特別枠は、2020年5月11日より受付が開始されています。1次締切は5月29日17時。6月中には交付決定が発表されます。通常枠の次回締め切りも、5月29日17時です。

・申請はオンラインにて完結可能です。IT導入補助金2020のホームページよりアクセスください。

・交付決定前に行われている事業については、補助対象外です。

・申請はIT導入支援事業者と共同で行わなければなりません。IT導入支援事業者は、IT導入補助金2020のホームページにて検索できます。

※引用元:IT導入補助金2020

3. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業が取り組む、革新的サービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資などを支援する補助金です。IT導入補助金同様、コロナウイルス感染拡大を受けて、補助率を引き上げた「特別枠」が設けられています。

●どんな企業が対象か?

経費の6分の1以上を、「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」に投資している企業

●どのような補助を受けられるか?

補助対象経費の3分の2(最大1000万円)

機械装置、技術導入費、専門家経費などが、その対象となる

●ポイント

・通常枠の過去の採択率は、40%程度です。

・直近の応募締切は、2020年5月20日です。以降、3ヶ月ごとに締切が設けられています。

・補助金の支払時期は、補助事業の終了後であり、早くとも6ヶ月以上先となります。

・コロナ特別枠により、本来2分の1のところ、3分の2に引き上げられています。

・「事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加」「給与支給総額を年率平均1.5%以上増加」「事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス30円以上の水準にする」という3要件を全て満たす事業計画書と、社員に対する意思表明が必要です。

・使途は前述の経費に当てはまる必要がありますが、コロナ特別枠においては、広告宣伝費、販売促進費も対象となります。

・補助事業終了後、5年間の報告義務が課されます。

※引用元:ものづくり補助金総合サイト|全国中小企業団体中央会

4. 小規模事業者持続化補助金

●どんな企業が対象か?

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人

●どのような補助を受けられるか?

補助対象経費の3分の2(最大50万円)

●ポイント

・昨年の採択率は90%です。採択率が高いことが特徴です。

・次回応募締切は、2020年6月5日(当日消印有効)。約2ヶ月後に採択結果が発表されます。

・申請書は日本商工会議所のホームページよりダウンロードし、郵送対応となっています。

・A4サイズ2~3枚程度の経営計画書の提出が必要です。

・コロナウイルスによる売上減少を証明できる場合は、加点対象となります。

・「販路開拓などの取り組み」「業務効率化の取り組み」に関わる経費であれば、補助対象となります。対象は広く、経費の多くが当てはまるものと思われます。自社サイト制作や、ネットショップ開設費用としても活用可能です。

・補助を受けたあとに、実績報告書の提出義務があります。

※引用元:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所

上記は、2020年5月11日時点の情報です。詳細は、各省庁、団体のホームページより最新情報をご確認ください。引き続き、皆さんにとって有益な情報が発表され次第、いち早く共有いたします。

コロナ恐慌を勝機に変える知恵とは?”王者”ニトリ創業者の「逆転の発想」に学ぶ

今回、紹介するのは、リーズナブルで実用的な家具・インテリアを製造、販売する株式会社ニトリホールディングス(以下ニトリ)の創業者であり、代表取締役会長の似鳥昭雄氏です。

33期連続増収増益を実現。日本を代表する家具メーカーの創業者

引用元:怖いほど当たる!ニトリ会長の経済予測2020 「景気が悪くなる兆候」を探る方法 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

33期連続増収増益を果たし、連結売上高は6500億円超(2019年3月期)。国内に541店舗を展開する他、台湾、中国、米国など海外にも進出するニトリ。「お、ねだん」以上のキャッチフレーズは、すっかりおなじみとなりました。

似鳥会長は、常に一歩先を見据え、増収増益を追求してきた日本を代表するリーダーと言っても過言ではありません。同氏は、非常事態宣言が発令される前日に開催された4月6日の決算会見で次のように豪語しました。

「不況こそチャンス。うちは無借金で預金もあるから、攻めていくことができる」

引用元:ニトリ、コロナ禍でも「増収増益宣言」の衝撃|コロナショック、企業の針路|東洋経済オンライン

コロナショックで暗雲が立ち込めるいま、似鳥会長はなぜ揺るぎない自信を持てるのでしょうか。それは、これまで数々の経営危機を乗り越え、自社の成長に繋げてきたからに他なりません。同氏が乗り越えてきた危機、そして、そこから得たチャンス観察します。

バブル崩壊もリーマン・ショックも追い風にした似鳥会長の「先見力」

1967年、ニトリは北海道の小さな家具店として創業しました。1989年の9月には札幌証券取引所に上場しますが、業績拡大を目指しながらも、道内で足踏みする状態が続いていました。しかしその4年後、当時40代だった似鳥会長は、利益、店舗数ともに伸ばせていないにも関わらず「本州進出」という大きな決断を下したのです。時は1993年、バブル崩壊の直後でした。

一見無謀とも言える挑戦に至ったのは、似鳥会長が“世間と同じことをしていては勝てない”と認識していたからです。

「バブル時は従来比で土地も建物の価格も2倍に上がる。しかし、不況になれば半値になって元に戻る。この法則がわかったので、景気のいい時の投資は半分に控え、逆に不景気になったら投資を2倍にして土地も建物も積極的に取得していく。この繰り返しで、世間とは逆を行くのがセオリーだと考えています」

引用元:ニトリが不況を経るにつれ成長した理由、似鳥昭雄会長に聞く|週刊ポスト(株式会社小学館)

本州に進出後、ニトリは飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長しました。

しかし、好調な業績が続くなか二度目の不況が訪れます。2008年のリーマン・ブラザーズ・ホールディングスの経営破綻に端を発した「リーマン・ショック」です。

景気の大幅な減退が見込まれましたが、似鳥会長はまたもやこの危機をチャンスと捉えました。なんと、2年間にわたり値下げ商品を増産し、店舗出店も加速させるなど、積極投資の姿勢を貫いたのです。その結果、同社は現在の企業規模に成長しました。

この成功の秘訣について、2019年5月号の週刊ポストに掲載されたインタビューでニトリ会長は次のように話しています。

「次に景気が悪くなるのはいつかを常に調査し続けることに尽きます。景気が悪くなったほうが、当社にとってはチャンスが多い。投資がしやすくなり、優秀な人財も採用できるからです。逆に景気が良い時は好材料が生まれない」

引用元:ニトリが不況を経るにつれ成長した理由、似鳥昭雄会長に聞く|週刊ポスト(株式会社小学館)

コロナ大恐慌下にあっても「増収増益」を掲げるニトリの今後の展望

新型コロナウイルス感染症は2020年4月末時点で、まだ収束の兆しは見えておらず、長期化が予想されています。世界経済への影響について、IMF(国際通貨基金)の専務理事は「リーマン・ショック以上のものになる」と2020年4月9日のロイター通信の記事で発言をしています。

このような状況下での投資について、似鳥会長はこのように見解を述べています。

「物流センターの土地や建物に投資するチャンスが来る」

引用元:ニトリ、コロナ禍でも「増収増益宣言」の衝撃 | コロナショック、企業の針路 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

これは、建築費が下落することを見込み、ニトリのビジネスモデルをさらに強固にするため、この状況下でも店舗建設や設備増強を進めていくということを意味しています。コロナショックという戦後最大とも言われる大不況においても、独自の戦略でむしろ成長機会に変えてしまうことでしょう。

まとめ

未曽有の事態に直面すると、メディアで取り沙汰されている情報を鵜呑みにしたり、思考が保守的になったりして、視野が狭くなる方もいます。しかし、似鳥会長は日本全体がコロナショックに沈むいまも「増収増益」を目指す姿勢を変えず、むしろ「チャンス」と捉えています。その姿勢はバブル崩壊時や、リーマン・ショック時にこそ新規出店や設備投資を行い、事業展開を続けてきた似鳥会長ならではのものです。

どんなに混乱した状況であっても、皆と同じ方向には流されない姿勢が結果につながっているのだと感じます。今こそ「逆転の発想」で、常に難局を力に変えてきた似鳥会長の姿勢を参考に、今後の事業戦略を熟考しなければなりません。

3年間で売上1.8倍!老舗メーカーによる新商品開発物語

レイスグループにて売上急成長を実現した、ある顧客の事例をご紹介します。

2500億円以上と言われているペットフード市場で、50年以上の歴史を持つ老舗ペットフードメーカー『真鍋フーズ(仮名)』。ドッグフード、キャットフードを主体として、長くマーケットをリードしてきた同社ですが、ここ数年は既存商品の売上が伸び悩み、業績は低迷。何とか打開しようと新商品開発を試みるも、15年以上ヒット商品を生み出せずにいました。

クライアント情報

- 事業概要

- ペットフード製造業

- 売上高

- 100億円~

- 経常利益

- 2億円~

- 上場市場

- 未上場

- 設立年

- 1990年代

- 従業員数

- 50名~

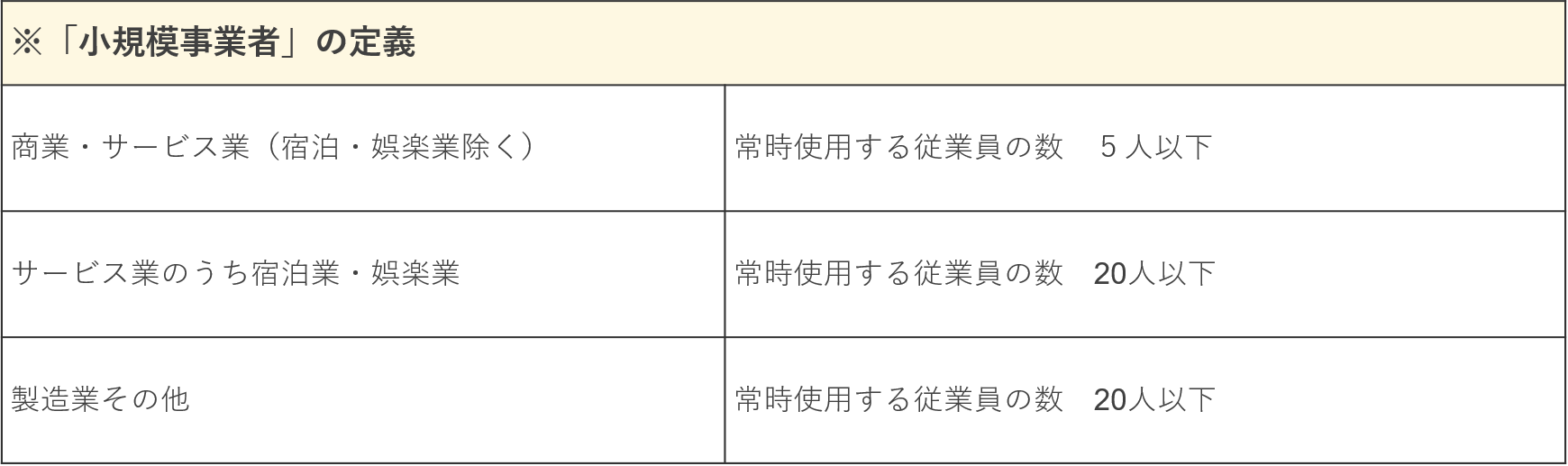

ペットフード市場全体に目を向けると、犬猫の飼育頭数の減少に伴い、ペットフードの出荷量は右肩下がりでした。10年前は犬1100万頭、猫1300万頭が飼育されていたものの、今では犬850万頭、猫900万頭にまで減っています。

「人口減少や、婚姻数減少の影響も大きい。この社会情勢、ペット数の減少を考えれば、業績低迷は仕方のないことだろう……」

ここ数年、社内は諦めにも似たムードが漂っていました。

しかしながら、真鍋フーズの代表取締役、真鍋勉(仮名)社長は、別の見方をしていました。

(業績低迷はマーケットが原因ではない。当社の商品開発力のせいだ……)

よくよく調べてみると、ペットフードの市場規模自体は緩やかに拡大していたのです。背景には、ペットの家族化、いわゆるコンパニオンアニマルの増加が関係していました。平均寿命が伸びたことによる高齢ペット専門のペットフードや、農薬や化学肥料などを使わない畑で作られた高級ペットフード、その他オーガニック野菜や牧草で育てられた牛を原料とする超健康志向のペットフードなど、プレミアム商品が人気を集めていることが分かりました。

ところが、その分野は外資系ペットフードメーカーの独壇場。このままでは真鍋フーズの業界シェアは日を追うごとに小さくなるばかり。新商品を成功させなければ会社の未来はない状況にあったのです。

(市場を踏まえた新商品開発を行い、これまで手をつけていなかった広告戦略やブランド戦略と連動させてヒット商品を作る必要がある……)

真鍋社長が『顧問名鑑』と出会ったのはまさにそんな時でした。半信半疑でありながらも、『顧問名鑑』の担当に現状を赤裸々に吐露し、真鍋フーズの新商品開発を支援してくれる人物がいないものか尋ねたのです。

「真鍋社長、まさに適任と呼べる方がいます」

『顧問名鑑』によって紹介されたのは、東証一部上場の大手医薬品、日用品メーカーK社の元取締役、鎌田大輝(仮名)氏でした。商品開発、マーケティング部門の責任者を務めた鎌田氏は、同社の主力商品であるトイレ芳香剤Sや、入れ歯洗浄薬T(いずれも業界トップシェア)の開発、販促を一手に担った経験を有し、今回のプロジェクトにうってつけの人材と言える方でした。

(業界こそ異なるが、鎌田氏が得意としている業務領域はウチの課題にピタリと当てはまる。何よりヒット商品を飛ばし続けてきた実績をいくつも有している。この人しかいない!)

真鍋社長は、藁にもすがる思いで鎌田氏に託すことを決めました。

鎌田氏は参画早々、新商品開発におけるターゲットを明確にするため、独自で実施したアンケート結果と官公庁の分析データを用いて市場分析を始めました。真鍋社長が感じていた通り、安価なペットフードである既存商品分野はジリ貧であったものの、プレミアム商品の分野には活路があるように見えました。

ひとたび市場が把握できれば、その先の開発、マーケティングはまさに鎌田氏の専売特許です。細やかに開発者に指示を飛ばし、商品開発を進めていきました。そのスピードは、これまでの開発速度の約3倍。また一度開発して終わりではなく、2ヶ月に1度のペースで新商品と既存商品のブランドイメージを調査すると同時に対応する購買データを分析し、商品コンセプトの修正を敢行。加えて、適切な媒体に効果的に広告を打つべく、各広告の効果を測定まで綿密に進めました。

その結果……。

市場に投下された新商品は、1年で65億円もの売上を記録しました。ペットフード市場では異例の大ヒットです。みるみるうちに人気ブランドとなった同ブランドは、今ではパッケージや味のバリエーションが増え、30商品以上のラインナップとなり、同社の中核商品となっています。また、鎌田氏は新商品開発の合間に既存商品のリブランディングも行ったことで、既存商品の売上アップにも貢献。鎌田氏の参画時から3年で130億円もの売上増(1.8倍)となっています。

「鎌田さんが当社を救ってくれました。『顧問名鑑』との出会いがなければ、ペット数の減少とともに、当社も衰退の一途を辿っていたことでしょう。今では、鎌田さんのエッセンスが商品開発部員にも浸透しつつあり、社員教育にも寄与してもらっています。出来ることならば、これからも末永く当社の商品部門を見守ってほしいと考えています」

低迷する老舗メーカーを再起させた鎌田氏。

「ほんの一工夫で飛躍できるメーカーは多くあるはずです。少しでも日本経済に恩返しできるよう、このような企業を救い続けたいと思います」

老舗メーカーの救世主となった鎌田氏の支援はこの先も続いていくことでしょう。。

『顧問名鑑』にてご紹介可能な顧問一覧

※詳細をお聞きになりたい場合、右上の問い合わせボタンよりご連絡ください。

■顧問 佐々木茂 氏(仮名)

- 出身企業

- 株式会社リクルートホールディングス

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 40~50歳

- 支援内容

- 新規事業立ち上げ

既存ビジネスモデルの刷新

採用支援

●人材部門、住宅部門以外の販売促進系メディア事業を統括。

●結婚情報誌事業、旅行情報誌事業、中古車情報誌事業、通販誌事業、キーマンズネット事業等の事業責任者を歴任。売上規模700億円、人員数1000名を統括する。

●営業利益は就任当初マイナス1.5億円であったが、翌年黒字化を達成。2年後には事業部最高記録となる営業利益10億円に到達させた。

●これらの実績が評価され、リクルート史上初、人材部門と住宅部門以外から取締役に選出された。

■顧問 内岡秀幸 氏(仮名)

- 出身企業

- ユニー株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 60~65歳

- 支援内容

- スーパー、食品メーカー、卸売への販路開拓

小売業の店舗改善(仕入れ・業態転換・物流改善)

●営業企画本部長時、プライベートブランドである『毎得』『StyleONE』『PrimeONE』を開発し、サークルKサンクス、イズミヤ、フジへの販路拡大に成功。年間売上高を、600億円から1000億円に拡大させた。

●直近は、MEGAドン・キホーテとダブルネームとなる6店舗の業態転換を実現し、総合ディスカウント小売業という新しいジャンルの業態開発を行う。

■顧問 小島雅士 氏(仮名)

- 出身企業

- 積水ハウス株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 66~70歳

- 支援内容

- 営業部隊の強化及び育成

人脈を活用した新規販路開拓

住宅・リフォーム事業の立ち上げ

●積水ハウスリフォームにて、責任者として部下1500名を管掌し、598億円の売上を2年で797億円(33%増)に拡大させ、リフォーム業界トップとなる礎を築く。

●週休3日制や休日選択制、育休の積極的取得など、当時未整備であった「女性が働きやすい環境」を整える。以後、積水ハウスグループは女性の働きやすい会社として多数のメディアに選出され、女性営業員数も4年間で585名から702名へ拡大させる。

■顧問 水原行徳 氏(仮名)

- 出身企業

- トヨタ自動車株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 60~70歳

- 支援内容

- 工場の原価低減に向けたアドバイス

人脈を活用した新規販路開拓

●グローバル事業企画、アジア事業、欧州地域を順に担当した後、新設されたグローバル事業企画部の責任者に就任。トヨタ自動車の売上の大部分を占める海外事業を管掌し、現地の販売計画、営業企画を策定。

●ヨーロッパの工場15箇所の収益管理を担当時には、シェア5%程度という苦境の中、現地部品メーカーの調達元へ切り替えるなどの原価低減施策により、2000億円の黒字体制を構築。

■顧問 小柴彰 氏(仮名)

- 出身企業

- ソニー株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 65~75歳

- 支援内容

- 経営戦略立案全般

社外取締役として就任することも可

●「スカイパーフェクTV」のメディアセンターの構築および、セットトップボックスの開発と事業化を行い、デジタルテレビの開発プロジェクトを責任者として牽引。

●技術の革新性とビジネス貢献を評価され、トリニトロンテレビ、CCDセンサー、プレイステーションに並ぶ「井深賞」を受賞し、当時最年少となる47歳で、執行役員常務に昇格した。

■顧問 野原次郎 氏(仮名)

- 出身企業

- 東日本旅客鉄道株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 65~75歳

- 支援内容

- JRグループへの販路開拓

●10年間にわたり、「東京駅を街にする」東京ステーションシティ開発のトップとして、エキナカ商業施設「グランスタ」、八重洲南口サウスタワー飲食店街「グランアージュ」、エキナカ「グランスタ ダイニング」、丸の内駅舎「セントラルストリート」を率い、年商を90億円から365億円へ伸長させた。

●支社長時代は、長野支社管内の鉄道経営全般を担い、県知事など行政トップとの交渉も進めた。バブル崩壊時に経営難となったガーラ湯沢スキー場の再建も実現。

■顧問 山岡道成 氏(仮名)

- 出身企業

- 楽天株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 45~55歳

- 支援内容

- ECサイトの構築および販売力強化

人脈を活用した新規販路開拓

マーケティング・ブランディング戦略の立案

●経済産業省(官僚)、マッキンゼーを経て、楽天に入社。主力事業である楽天市場担当として、事業を牽引。

●ウェブ構築、マーケティング、ロジスティクスまで含めた企画およびオペレーションの総責任者を務める。

●とりわけ、アフィリエイトパートナーとのビジネスモデル構築の貢献度は大きく、年間売上1000億円超にまで成長させ、30代にして執行役員に就任した。

■顧問 玉田清一郎 氏(仮名)

- 出身企業

- 伊藤ハム株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 65~75歳

- 支援内容

- 食品スーパー・量販店への販路開拓

食品メーカーにおける営業組織強化

●全国(北海道~九州エリア)の営業拠点において、営業マン1200名を統率。各地の重要顧客とのコミュニケーション手法の指導、人材育成、生産性向上に寄与する。

●とりわけ、イトーヨーカドー、ダイエー、西友、イオンなど、全国チェーンのビッグスーパーとの取引深耕は同氏によって実現された。

■顧問 水野健二 氏(仮名)

- 出身企業

- ソニー株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 65~75歳

- 支援内容

- 新規事業(ソリューションビジネス)の立ち上げ

非接触ICカード技術を用いた事業拡大

●当時全世界で3800万枚普及した非接触ICカード技術『FeliCa』の事業拡大を実現し、その後プリペイド型電子マネーサービスEdy(現:楽天Edy)を開発した。

●直近では、ソニーにおける新たなBtoB事業を任され、製品提供だけでなく、コンサルティング提案を併せたシステムソリューション事業を拡大し、就任後1年で黒字化させた。

■顧問 松平栄一 氏(仮名)

- 出身企業

- クラリオン株式会社

- 最終役職

- 取締役クラス

- 年齢

- 65~75歳

- 支援内容

- グローバル戦略の立案

●全社売上の8割を占める自動車部門の営業部隊を統括。海外20拠点、国内4拠点、総勢400名を指揮し、欧米・アジアにおけるグローバル展開の促進に寄与。

●特に、アジア地域において、新規サプライヤー開拓および購買部門の交渉力強化に注力し、グローバル調達体制を整備。全体の調達コスト削減を実現。

●直近では、商用車向け2.4GHzデジタルワイヤレスカメラシステム2モデルやトラック・路線バス向け安全走行支援システムの開発から発売までを管掌する。

年間で2.4億円ものコスト削減。注目すべきコストカット策!

RPAを活用しないことの損失

RPAとは「Robotic Process Automation」の略で「ロボットによる業務プロセスの自動化」のことです。日本では2016年からRPAという言葉が使われ始め、それ以降、頻繁に新聞やニュースでも目にするようになりました。しかしながら、実際にRPAを十分に活用できている企業は、まだ一握りであるようです。それどころか、ここ数年の好況に伴って企業業績は堅調に推移したため、間接機能の人員削減に対する意識が低下している可能性もあります。

企業の全社員に対する間接部門の社員比率が増加傾向にあることが、デロイトトーマツグループの調査で明らかになった。調査を始めた2012年は9.8%と1割を下回っていたが、直近の19年は11.7%まで上昇した。

引用元:日本経済新聞|間接部門の社員が11%に、業務見直し必須 民間調査|2020年4月9日朝刊

最新のITツールに対する苦手意識が先行し、RPAに対してことさら難解な印象を持たれている方もいるかもしれません。ただし、RPAとは、単純に言えば定型業務、ルーティン業務を自動化してくれる仕組みです。どのような業界でも、少なからずこのような業務は存在することでしょう。

MM総研の調査によると、年商50億以上の国内企業でも、RPAの導入割合は2019年時点で約32%とのこと。このような時期だからこそ体制を見直し、間接部門のスリム化を図ることを推奨します。

RPA導入の3つのメリット

1.人件費などのコスト削減

いわずもがな、RPA導入の最大の目的は、人件費や外注費などのコスト削減です。RPAがオフィスの定型業務を代行し、日々の作業工数が削減されることによって、人員の削減とそれに伴うさまざまなコスト(人件費、採用コスト、人材育成コストなど)の削減が実現できます。

2.付加価値の高い仕事に専念できる

RPAが代行する定型業務は単純労働のため、その業務が減少することで社員はより一層付加価値の高い仕事に専念することが期待できます。従前より課題とされている日本のホワイトカラーの低生産性の打破にも直結することと考えます。

3.ミスを防止し作業を最適化できる

単純労働において、いかに気をつけていようともヒューマンエラーは発生します。そのミスによって、大きな損害が発生するケースも少なくありません。RPA化を実現することは、ミス発生リスクを大幅に抑止することが可能です。

実際のRPA導入事例

・株式会社三井住友銀行

2016年からRPAの導入実験を始めた三井住友銀行は、2018年には約1000台のソフトウェアロボットを稼働させるなど急速な自動化に成功しました。営業部門から金融商材調査、コンプライアンスリスク関連業務、預金・融資などの業務に至るまで幅広い業務が対象となっています。

例えば、営業部門では、当日の始業前までにロボットに訪問する予定の顧客の金融商材の運用レポート作成を指示しておき、同時にロボットは顧客の運用商品に関する情報も集めておきます。これにより、顧客に提示する資料を効率的に作成することができるようになりました。

RPAにより削減された業務時間は約40万時間にもおよび、2020年3月までに累計300万時間の業務時間の削減が見込まれています。

引用元:RPA TIMES|業界・職種別RPA導入事例を一挙に紹介

・田辺三菱製薬株式会社

田辺三菱製薬株式会社は国内のみならず海外にも展開する新薬メーカーです。新薬の製造のための費用と時間を産むための業務全体の生産性向上が課題となっており、2017年からRPA導入を進めました。

例えば、海外駐在員の経費生産業務のRPA化(約500時間削減)や、システムからダウンロードしてエクセルに貼り付けたのちにWebにアップロードするという単純作業のRPA化などに成功しました。その結果、2019年6月時点で3000時間の業務削減を実現しています。

同社では今後の全社展開に向けて既に約40000時間の業務削減が可能と考えており、開発者の育成に力を注いでいく方針も定めているそうです。

引用元:RPA TIMES|業界・職種別RPA導入事例を一挙に紹介

当社レイスグループでも、2016年からRPAを導入しており、現在ほぼすべてのバックオフィス業務で活用しています。常時、400体のロボットが稼働しており、年間2億4000万円ものコスト削減に成功しました。例えば、営業マンが顧客に訪問する際に持参する資料の自動化、営業アクション数の集計及び分析、各種提出物管理や資料格納などの自動化、滞留債権管理業務の自動化など、RPAが関与する領域は多岐にわたります。

今こそRPAを活用し、間接部門のスリム化を

RPA、AI、ロボットと言うと、巨大な企業で大規模システムを導入するようなイメージを持つ人が多いかもしれません。しかしながら、これまでに説明した通り、中小企業でもRPA導入によってコストを削減することは可能です。レイスでも約100社に対しRPAコンサルティングを実施していますが、平均年間1000万円ほどのコスト削減が実現しています。まだRPAを導入されていないのであれば、ぜひ一度検討してみてください。

「不況=静観」ではない!コロナ禍における攻めの経営判断

先の見えないコロナ大不況を憂い、あらゆる投資を止め、様子をうかがっている経営者も少なくないでしょう。ただし、そのような環境下において、敢えて攻めの判断をくだした経営者もいます。レイスグループにおける実際の事例を2つ、ご紹介します。

ケース1

スカウトプロジェクトにおいて

スカウトエージェント岡田勇作(仮名)が担当している、年商100億、経常利益3億、社員数140名の化学原料メーカー「中嶋工業(仮名)」。遅々として進まない新商材開発にやきもきする就任6期目の社長、中嶋道康(仮名)に対し、2020年2月、岡田は化学商社大手で多数の事業開発を手掛けた青山洋平氏(仮名)を引き合わせていた。

「ぜひ招聘したい!」

岡田の目論見通り、中嶋からは前向きな回答。移籍に向けて話が進むかと思われたが、そこにコロナ問題が浮上した。大手メーカーに原料供給する中嶋工業は、メーカーの工場稼働停止に伴い、ほとんどの出荷が停止となり、僅か2ヶ月で、億単位の打撃を受けたのである。

3月。

「申し訳ない……。今回のことは全て白紙にしたいと思う……」

中嶋は声を絞り出すように岡田に伝えた。

「社長、少しいいですか?」

岡田は中嶋の話を聞いた上で、言葉を選びつつ、話し始めた。

「これまで御社が増収を続けられたのは、社長ご自身がおっしゃっていた通り、20年以上前に開発された”過去”の製品のおかげです。社長就任5期目を迎え、期初の役員会で『旧製品だけに頼っていてはならない』と強く宣言された”大改革の一年”において、今回の新商材開発は欠かせない取り組みだと理解しています」

「生意気ながら、御社の経営指標を拝見する限り財務状況は極めて健全な状況にあります。この度の、そしてこの先の売上減に耐えるだけの基盤はお有りではないでしょうか。そして、コロナ問題の収束後を見据えたとき、既存製品の分野において構造変化が予想される中、現状のままでは、会社として生き永らえたとて、その先の状況は悪化の一途を辿ることが予測されます」

「社長、”大改革の一年”を実現するうえで、今回、攻めの決断をなされるべきではありませんか?」

沈黙は1~2分ほど続いただろうか。

「岡田さんの言うとおりだ……やはり採用を進めようと思う」

岡田のコンサルティングによって、社長の意思は固められ、プロジェクトは大きく前進したのである。

ケース2

組織理論コンサルティングにおいて

『顧問名鑑』の顧客である、年商30億円、包装資材用機械を製造するスター産業(仮名)。2020年3月、『顧問名鑑』担当の石山幸子(仮名)は、スター産業の社長、佐藤芳郎(仮名)と今後のプロジェクトについて打ち合わせをしていたのだが、その帰り際、ふとしたところから社員教育の話に及んだ。

かいつまんでレイスグループが提供する『組織理論コンサルティング』についてお話したところ、佐藤は関心を示した。そこで、具体的な提案をお持ちするべく、訪問日時を打診したところ、

「石山さん、ごめんなさい。コロナの影響で目先の受注案件が非常に少なくなっており、社長である私も受注活動に奔走しているくらいなのです。面白い話だと感じますが、今すぐに推し進めることは難しいと思います」との回答を受けてしまった。

「分かりました。ご提案だけで結構ですよ」と、訪問日程こそいただいたものの、このままでは契約に至らないだろうと石山は感じていた。

(社長が不安に思われるお気持ちは理解できる……。それでもスター産業の実情を聞く限り、今だからこそ、『組織理論コンサルティング』を導入すべきではないか)

そう確信していた石山は、想定される懸念を解消したうえで、社長に納得して判断いただけるよう、万全の準備を整えて当日を迎えた。

打ち合わせでは予想していた通り、コロナに関する懸念が矢継ぎ早に飛んできた。

「受注が減っており、会社の先が見えない状況で進めるべきなのか?」

「コロナ問題で大人数を集めないように指示が出ている中で、 研修を企画すべきなのか?」

「社員も将来に対して不安な気持ちの中、新しい取り組みに着手すべきなのか?」

それに対し、石山は一つ一つ丁寧に回答した。

「大前提として、万が一にもコロナ感染を引き起こすことのないような対策は十分に施します。そして、受注が減少し、社長含め、社員の皆さんが不安な心境であることも理解しております。そのうえで……」

石山は、前回社長から教えてもらったスター産業の社員の意識の低さを踏まえ、このような採算意識の希薄な会社がどのような末路を辿ったか、世の中の事例を交えて説明した。加えて、ここ数年の働き方改革、売り手市場の採用市況のなかで、『従業員は、自分たちの”権利”ばかりを主張するような雰囲気になっていないか?』『”権利”に伴う”義務”について、会社側からは指摘しづらく、従業員も意識していないのではないか?』と投げかけた。

「確かに……。まさに石山さんの言うとおりです……」

何度もうなづく佐藤。

「不況を乗り越えるためには、経営者だけではなく、従業員一人一人が採算意識を高く持ち、自らの持ち場を守り切る意識が不可欠だと考えます。これは、まさにそのためのプログラムなのです。今こそ、御社にとって必要な取り組みではありませんか?」

最後まで聞いた佐藤にもう迷いはなかった。

「”今”だからこそ……。石山さんの言うとおりですね。やりましょう!」

石山が社長の意思決定を促したのであった。

コロナショックで混乱する中、経営者が考えるべき「3つのテーマ」

リーマンショック以来の大不況と目されるコロナショック。今、経営者は何に取り組むべきでしょうか。不況下においても積極的に投資を行う企業や新しい試みに挑戦する企業に触れながら、3つのテーマに分けてご紹介します。

①遠隔リテラシーの向上

政府による緊急事態宣言の発令を受け、テレワークを断行した企業は多いことと存じます。それまではシステムの導入や社内制度上の不都合、セキュリティ面の不安などを理由に敬遠していた方も、いざテレワークを始めてみると生産性向上の可能性を感じられた方もいるでしょう。

例えば、すでに複数回商談を重ねている取引先との打ち合わせや遠方の顧客との商談をオンライン会議で行うことで、わざわざ顧客の元に足を運ぶ必要がなくなり、一日に対応できる商談数を増やすことができます。

事実、次のような結果報告も発表されています。

「労働生産性向上を目的としてテレワークを導入した企業のうち、82.1%の企業がテレワーク導入により目的とする効果を得たと回答した」

引用元:総務省|平成29年通信利用動向調査

世の中の遠隔リテラシーが高まるにつれ、いたずらに顧客の元へ足を運んだり、盲目的に対面で仕事を進めようとしたりする旧来のビジネススタイルは淘汰されることでしょう。

なお、ここで述べている遠隔リテラシーとは、テレワークやオンライン会議に限らず、eラーニング、ウェビナー(テレビ会議で実施するセミナー)、動画配信システムなど多岐にわたります。この度のコロナ禍によって、期せずしてテレワークによって生産性が高まった企業は、コロナ収束後も同様の取り組みを続けるでしょう。まだ踏み切れていない企業も乗り遅れること無く、遠隔で勤務するスキルを身につける努力を進めるべきではないでしょうか。

②不況だからこそ市場に現れる、優秀な人材との接触

不況に陥ると、採用活動を行う企業が減少するため、結果的に平時よりも能力の高い人材との接点を持ちやすくなります。たとえ喫緊で採用する計画がなくとも、どのような人材がいるのか情報を入手し続けることをお勧めします。

「工作機械関連の部品を手掛けるエーワン精密の創業者である梅原勝彦相談役は『今の状況は中小企業にとって好機だ』と言う。不況になると買い手市場になり、能力の高い人材を獲得しやすくなる」

引用元:日経ビジネス|2020年4月27日号

「リーマンショック翌年の2011年3月期の連結営業利益が前期の3.4倍に拡大するコマツ。ライバルに回復力で差をつけた背景には人材投資の厚みがある。社長の野路国夫(64)は『不況期に採用した人材が大活躍している』と話す」

引用元:独自の尺度で成長つかむ|日本経済新聞|2011年3月7日

ここで「先行きが不安だから」と採用に消極的になっていては、積極採用を進めるライバル企業に大きく水をあけられてしまいます。コロナ禍の先の競争を見据え、出来ることならば採用の手は緩めないようにしたいところです。

③効率の悪い営業活動を削り、社員教育の機会へ

外的要因によって生産性が落ちることが予め分かっているのであれば、思い切ってその時間を従業員の学びや研鑽に資することも選択肢に入れるべきでしょう。

例えば、皆さんの会社に次のような従業員はいないでしょうか。

・コロナショック下で売上が減少していることを認識しているにもかかわらず、当然のごとく給与は毎月もらえると思っていて危機感がない……

・外部環境の変化によって売上が減少することは仕方がないものの、その中でどのようにして収益をあげるかの創意工夫が全く見られない……

・必要に迫られて在宅勤務を実施し始めたものの、責任感がなく生産性が低下してしまっている……

こういった従業員ばかりでは、当然ながら企業の経営は傾いてしまいます。一時的に営業活動を止めてでも社員教育の時間を確保し、従業員の危機意識を醸成したほうが企業の利益になるかもしれません。

なお、厚生労働省の『雇用調整助成金』を活用することで、助成金を得ながら従業員に教育訓練の場を提供することも可能です。条件を満たせば、100万円以上の助成金が支給されます。

まとめ

報道を見ている限り、コロナショックは簡単には沈静化しないものと思われます。新型コロナと共存する「ウィズコロナ」時代がしばらく続くことが予測されます。だからこそ、今できる企業の基盤を強固にする取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。

【スカウト候補者一覧】大不況に陥ろうとも力強く業績を上げる凄腕たち

※詳細をお聞きになりたい場合、右上の問い合わせボタンよりご連絡ください。

■候補者 竹下優 氏(仮名)

- 所属企業

- 国内大手インターネットサービス業

(売上高:1兆円~) - 部門

- WEBマーケティング部

- 役職

- リーダー(課長代理クラス)

- 年齢

- 32歳

- 年収

- 800万円

●WEB広告を中心にプロモーション戦略立案から営業活動、戦術実行まで一貫して携わり、WEBディレクションからリアルイベントの立案・実行と幅広く業務を手掛ける。

●2018年には粗利15億円に貢献し、部門500名中トップ評価1名に与えられる年間MVP賞を受賞。

■候補者 井下浩二 氏(仮名)

- 所属企業

- 大手調味料メーカー

(売上高:3000億円~) - 部門

- 海外営業部

- 役職

- マネージャー(課長クラス)

- 年齢

- 43歳

- 年収

- 850万円

●入社から6年間は国内で、その後海外にて営業活動に従事。国内では新商品を顧客と共同開発して納入するなど企画提案型の営業により、同社の重要顧客数社(年間予算5億円)を担当しながら、年5000万円~1億円の新規契約を獲得。

●海外営業部では、主にアジア向けの販売を手がけ、フィリピンやマレーシアでの支店立ち上げ、各国の法規制に合わせた商品開発などを実施し、年間8億円程の予算を担っている。

●課長への昇格スピードは同期30名中、最速。

■候補者 城ヶ崎祐介 氏(仮名)

- 所属企業

- 大手建設リフォーム会社

(売上高:1兆円~) - 部門

- 住宅事業部

- 役職

- 事業部長

- 年齢

- 45歳

- 年収

- 1600万円

●戸建住宅の営業に従事し、1000名を越える全国の営業マンの中でトップ10の実績。

●営業所長時代には2.5億円もの赤字を出す拠点を、1年で黒字に導き、さらに1年で1億円の黒字に成長させる。

●約200名いる所長のなかで、上位10%が選ばれるマネジメント表彰を3年連続で受賞。

●現在は事業部長として注文住宅・集合住宅・分譲チームなど100名を統括。

■候補者 小寺英治 氏(仮名)

- 所属企業

- 情報通信機器販売

(売上高:3000億円~) - 部門

- 営業部

- 役職

- 課長

- 年齢

- 41歳

- 年収

- 1450万円

●同期300名中、5~10番目のスピードで課長に昇進。

●入社2年目以降、営業成績は常に上位5%以内の実績。

●現在は、メンバー20名を率い、プレイングマネージャーとして従事。同じポジションで争う課長クラス30名中、昨年度の実績は3~4位程度。

■候補者 畑野凛太郎 氏(仮名)

- 所属企業

- 大手証券会社

(売上高:5000億円~) - 部門

- 法人営業部

- 役職

- チームリーダー(主任クラス)

- 年齢

- 28歳

- 年収

- 900万円

●リテール営業として個人と非上場企業の経営者に対し、飛び込みや紹介によって、証券・保険等の販売を行う。

●同期300名中、最速でチームリーダーへ昇格。4名のメンバーのマネジメントを手がける。

●管掌するチームの業績は、約50チーム中、上位10%以内の実績。

■候補者 木原慎吾 氏(仮名)

- 所属企業

- 大手精密機器メーカー

(売上高:5000億~) - 部門

- 法人営業部

- 役職

- チームリーダー(主任クラス)

- 年齢

- 32歳

- 年収

- 1600万円

●国内の中小企業(製造業)をメインターゲットとして新規開拓営業に4年間従事。2年目下期から、5半期連続で、部門営業マン約200名中1位を記録。

●現在は、海外営業専属。フィリピン、インドネシアを担当する。日系企業への営業活動に加え、現地営業担当の育成、マーケティングなども担う。現地法人立ち上げも担当。

●海外営業初年度は、6ヶ月で前年比200%を達成。

■候補者 湯川真紀子 氏(仮名)

- 所属企業

- 施設内装の企画制作会社

(売上高:1000億円~) - 部門

- 法人営業部

- 役職

- 課長クラス

- 年齢

- 37歳

- 年収

- 900万円

●入社以来、一貫して企画提案型の営業に携わる。最近では、JR東日本などの大手顧客を担い、自身の課の年間予算は約40億円。

●昇進、昇給スピードは、同期約30名中1位。現在、最年少課長である。

■候補者 渡辺洋 氏(仮名)

- 所属企業

- 大手ハウスメーカー

(売上高:1000億円~) - 部門

- 営業部

- 役職

- 係長クラス

- 年齢

- 36歳

- 年収

- 1000万円

●注文住宅の営業に従事し、中途入社初年度に7棟を販売。以降、毎年12~18棟を販売している。(同社営業プレーヤーの平均販売棟数は、年7棟)

●千葉エリア営業プレーヤー80名中、3年連続トップを獲得している。

●全国トップは、年間30棟、売上5億であり、今年はその水準に至るペースで進んでいる。

■候補者 栗山孝太郎 氏(仮名)

- 所属企業

- インターネット広告業

(売上高:300億円~) - 部門

- ウェブ広告事業部

- 役職

- 主任クラス

- 年齢

- 27歳

- 年収

- 650万円

●動画広告、アフィリエイト広告を、大手ウェブ会社、ゲーム会社に提案している。同氏の実績が評価され、同社の中でも大口顧客を任されている。

●年間売上実績は15億円、粗利額は2.3億円。いずれも同社営業プレーヤーの中でトップ成績。

■候補者 金山雅治 氏(仮名)

- 所属企業

- トヨタ系自動車ディーラー

(売上高:1000億円~) - 部門

- 営業部 車両販売課

- 役職

- 主任クラス

- 年齢

- 34歳

- 年収

- 1100万円

●トヨタ車の新車販売に従事し、毎月約13台の販売を続けている。(同社営業プレーヤーの平均販売台数は、月6~7台)。

●営業順位は、全営業プレーヤー900名中、18位(2016年)、22位(2017年)、9位(2018年)。

●2019年からはマネージャーとして、店舗運営も担う。